技術情報

カタログ・パンフレット

資料請求・お問い合わせ

発注書

新工法の擁壁(底盤の要らない)FKS工法

特許7511303号

FKS工法の特徴 支柱・梁構造(SRC造):特許7511303号・特許7788775号

<目的>

・土砂災害の防止(土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の対応)

・技術基準に満たない擁壁(大谷石・石積・ブロック・二段擁壁等)の対応

・軟弱地盤でも施工可能

・主動圧・受動圧・静止動圧・流動圧・沈下・せん断・曲げ応力に対応出来る擁壁

・杭工事・掘削度量を抑える事で(梁構造・SRC造)施工費の削減

・仮設工事・杭工事・掘削工事などの減少で工期短縮

・擁壁の底版をなくす事で土地の有効活用また残土処分量の削減によるコストカット

・現状 擁壁の高さ5mまでが標準 FKS工法は7m以上可能

・土砂災害の防止(土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の対応)

・技術基準に満たない擁壁(大谷石・石積・ブロック・二段擁壁等)の対応

・軟弱地盤でも施工可能

・主動圧・受動圧・静止動圧・流動圧・沈下・せん断・曲げ応力に対応出来る擁壁

・杭工事・掘削度量を抑える事で(梁構造・SRC造)施工費の削減

・仮設工事・杭工事・掘削工事などの減少で工期短縮

・擁壁の底版をなくす事で土地の有効活用また残土処分量の削減によるコストカット

・現状 擁壁の高さ5mまでが標準 FKS工法は7m以上可能

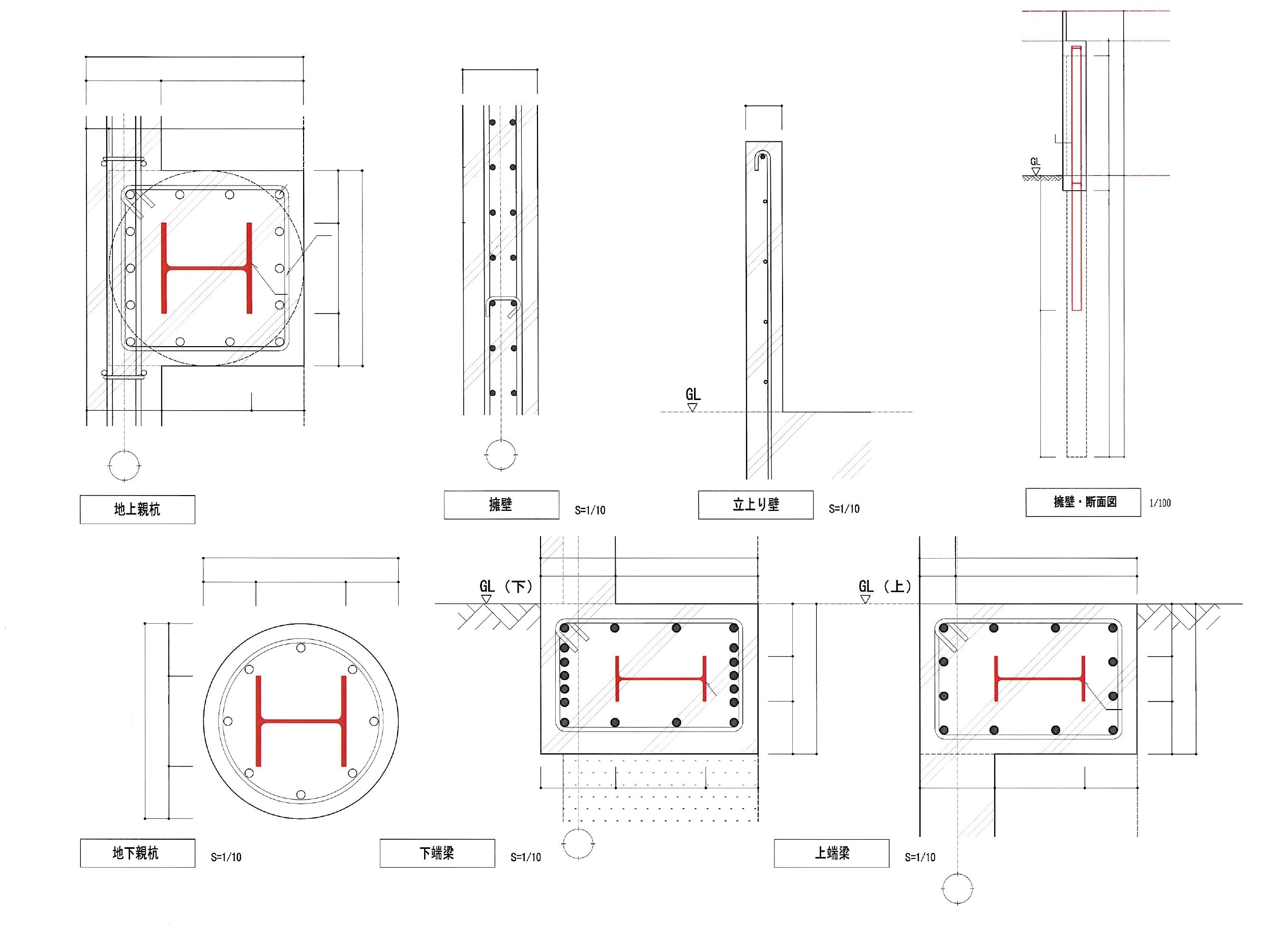

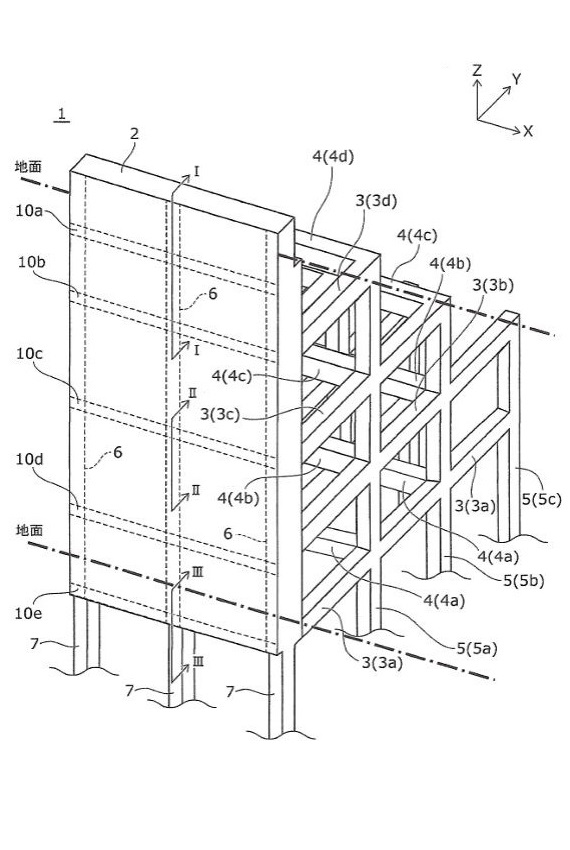

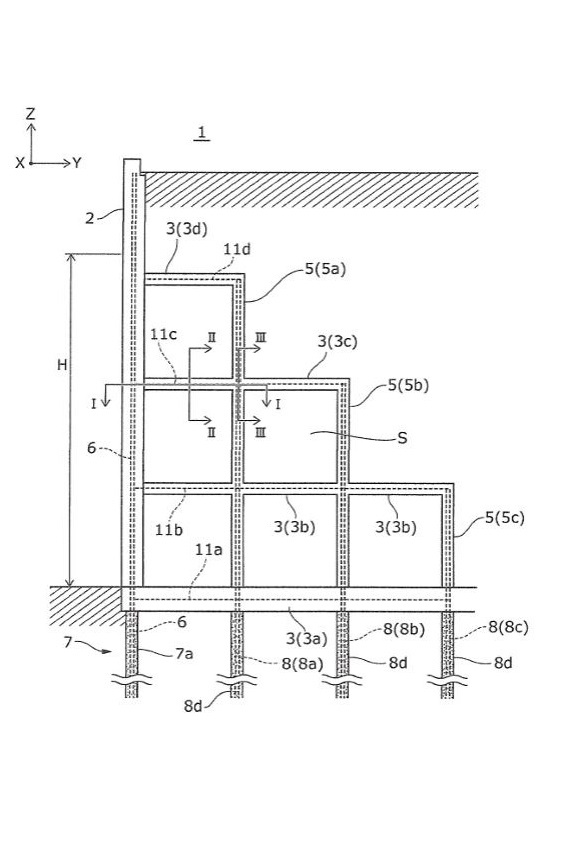

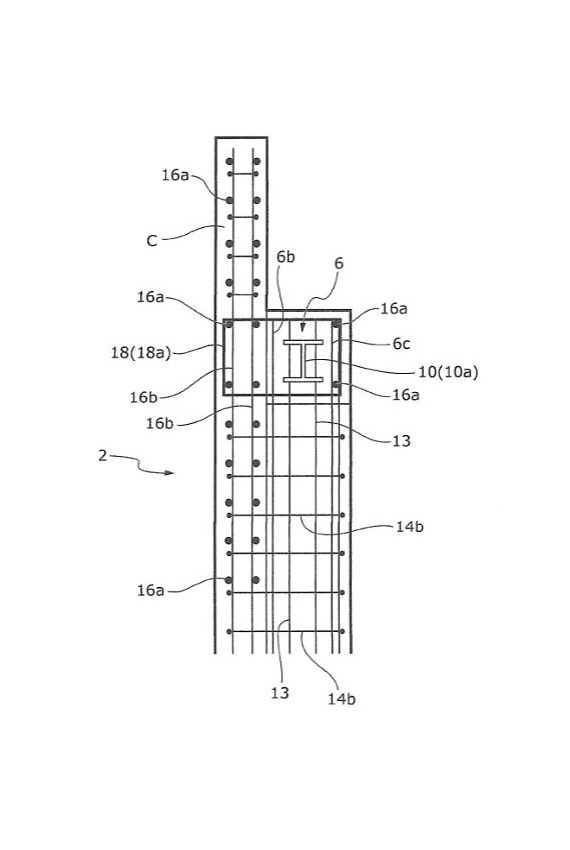

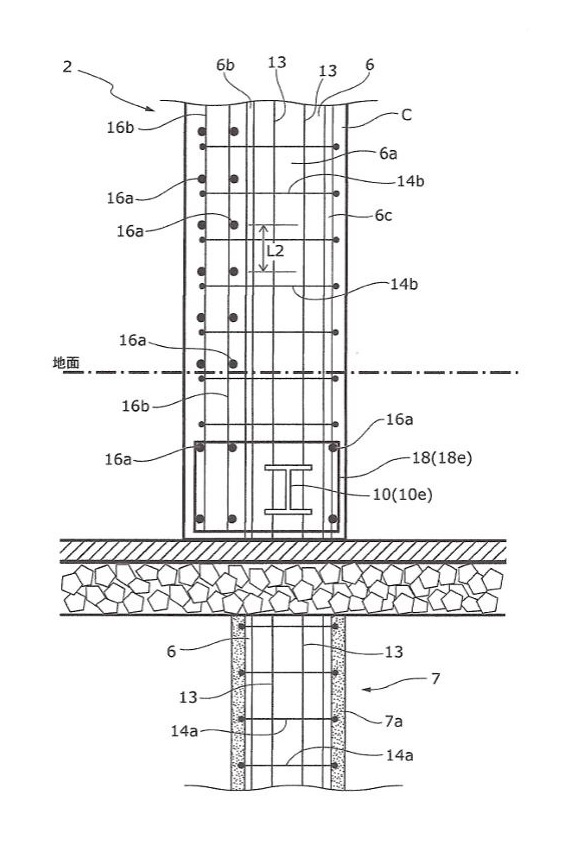

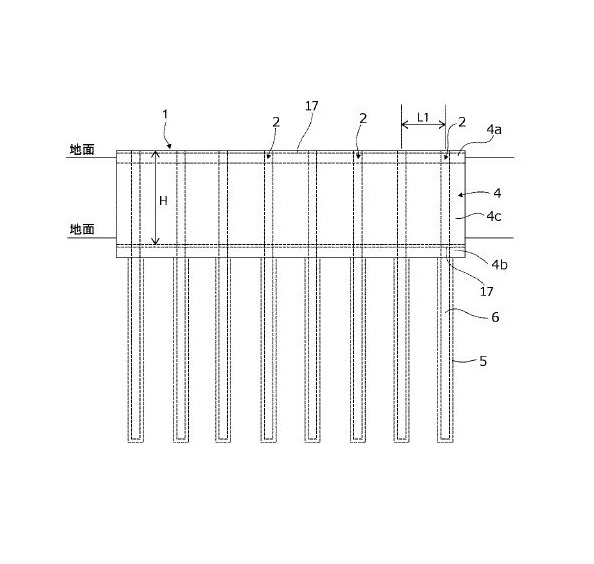

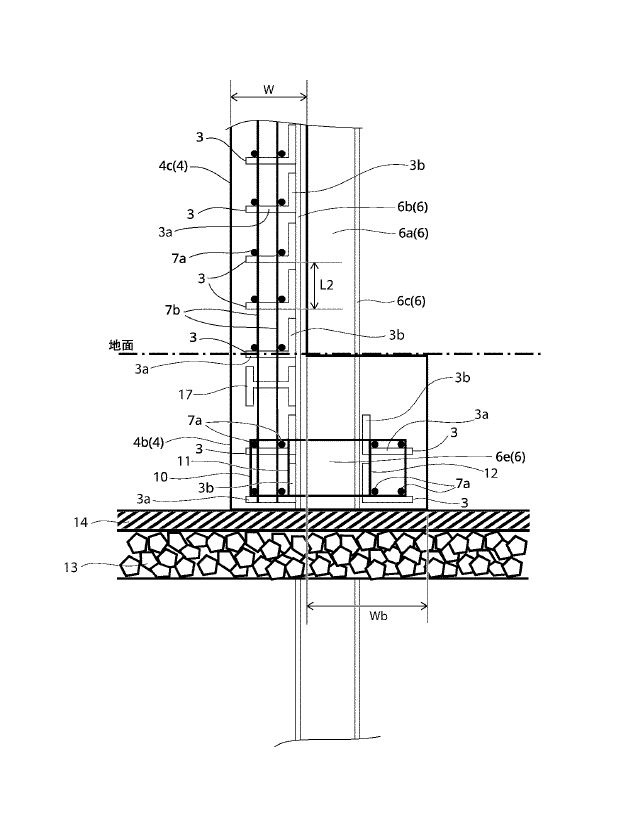

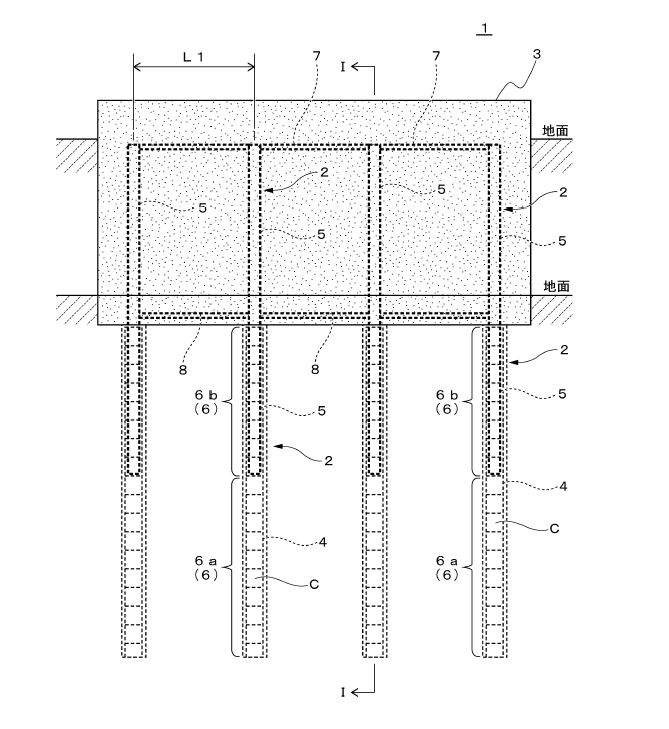

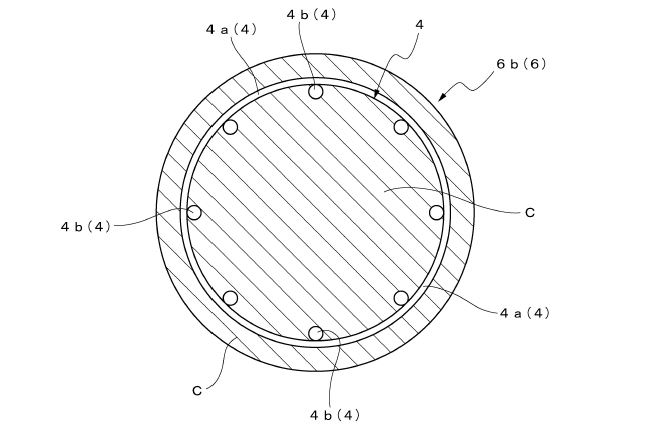

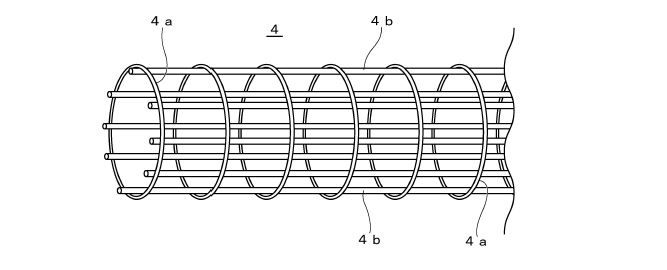

<構造>(建築基準法施行令の構造計算上、ボ-リング調査デ-タによる)

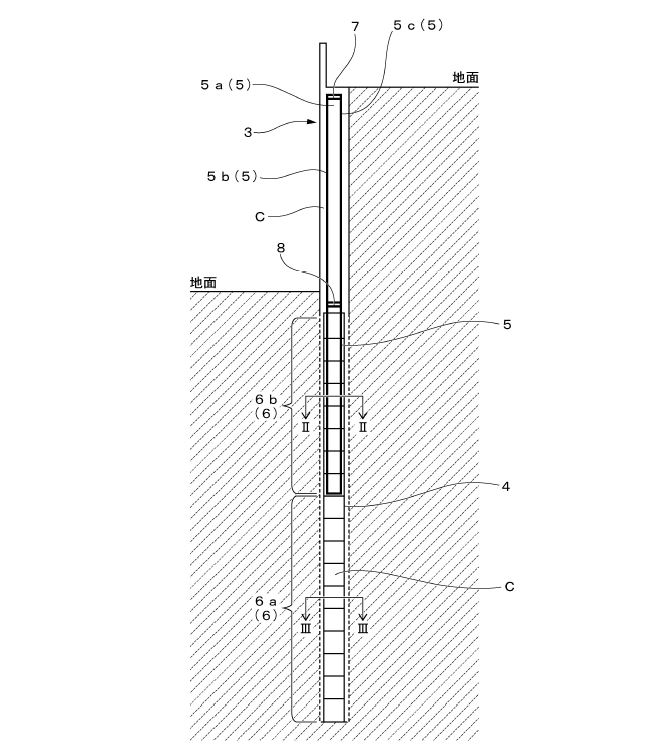

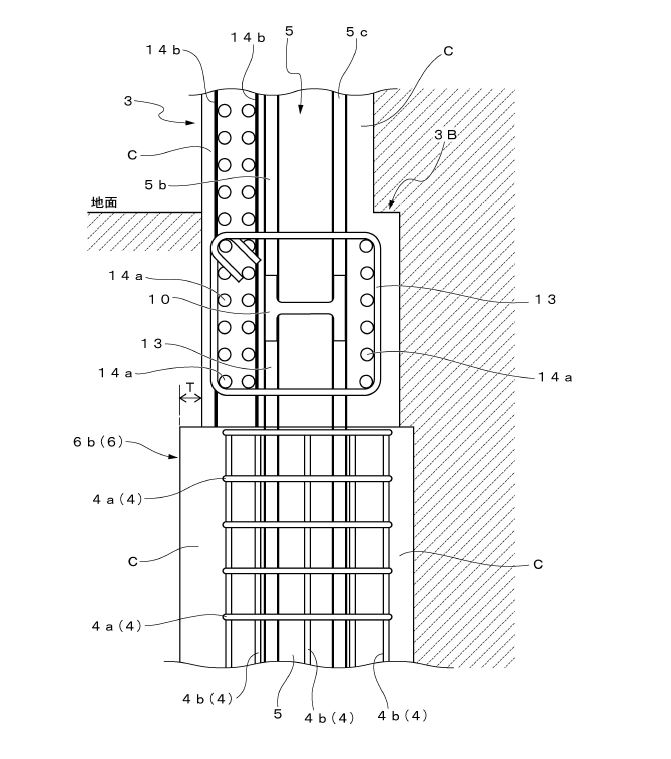

・軟弱地盤の場合 杭の長さが長くなるので、現場杭(鉄筋かごの中心にH鋼を地上分と同じ長さのH鋼を建込み生コンクリ-トを打設し締め固める(SRC構造)

・支持層が浅い場合 親杭(H鋼)支柱は支持層まで建込みを生コンクリ-トを打設し締め固める(沈下防止)

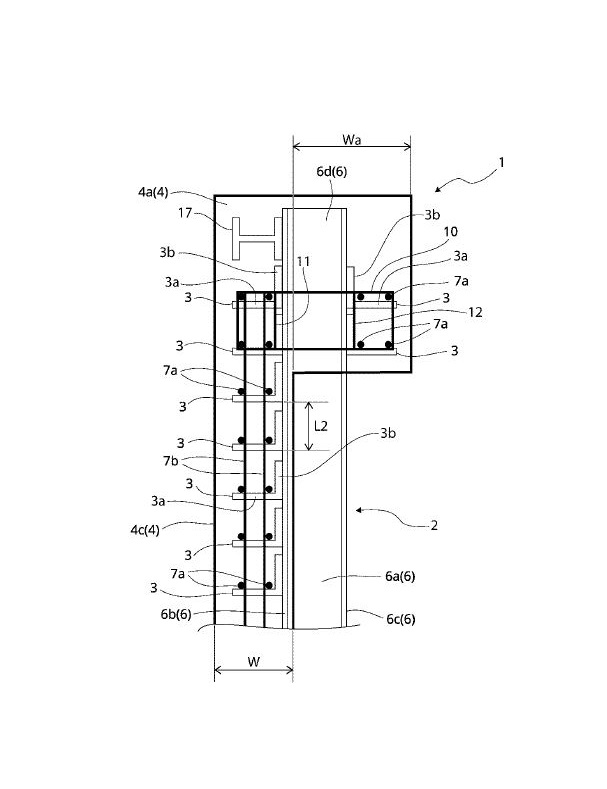

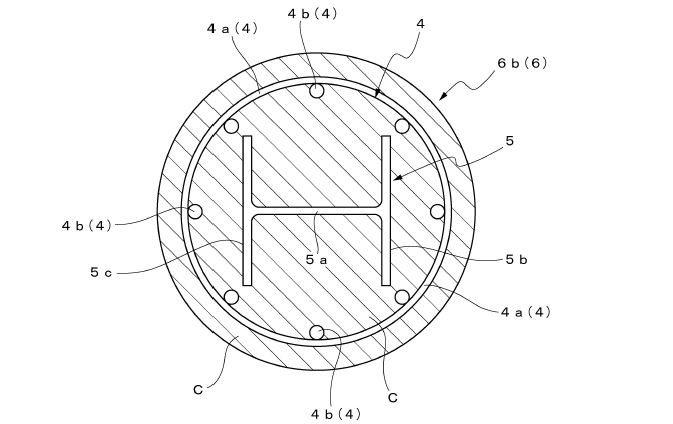

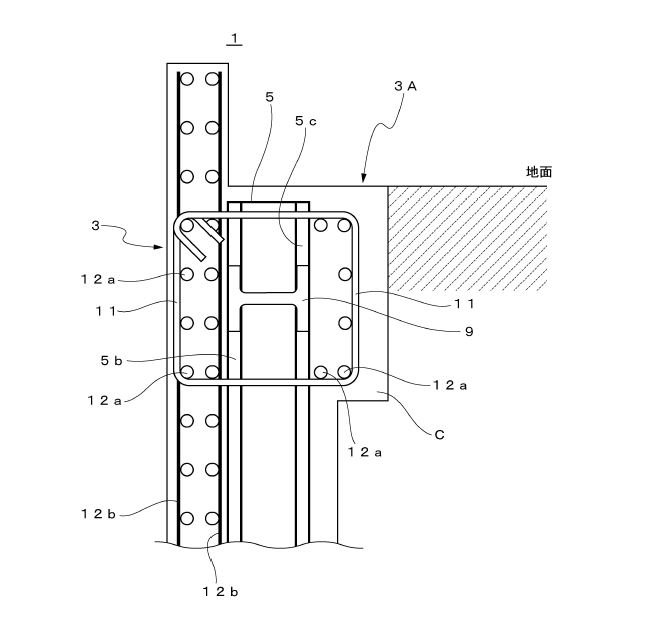

・基礎から上部は壁筋とあばら筋、親杭(H鋼)と壁を合成 支柱(SRC構造)

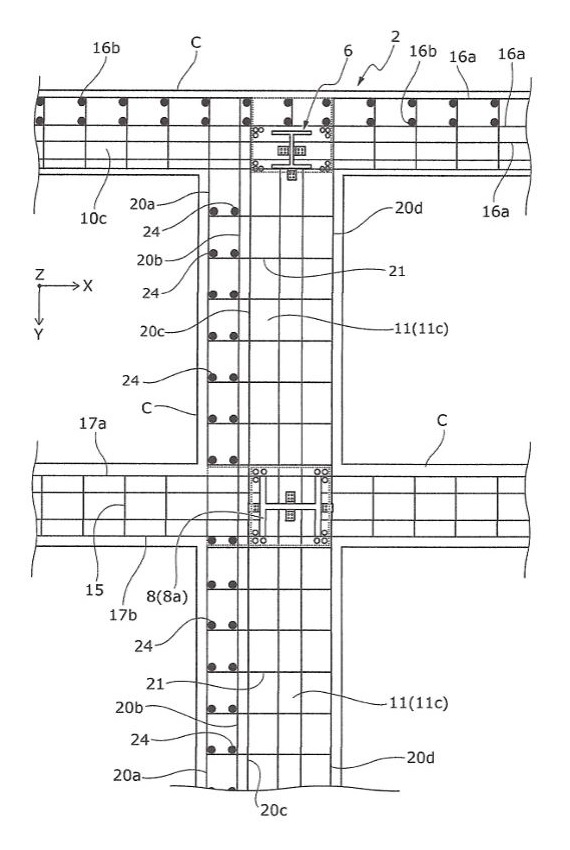

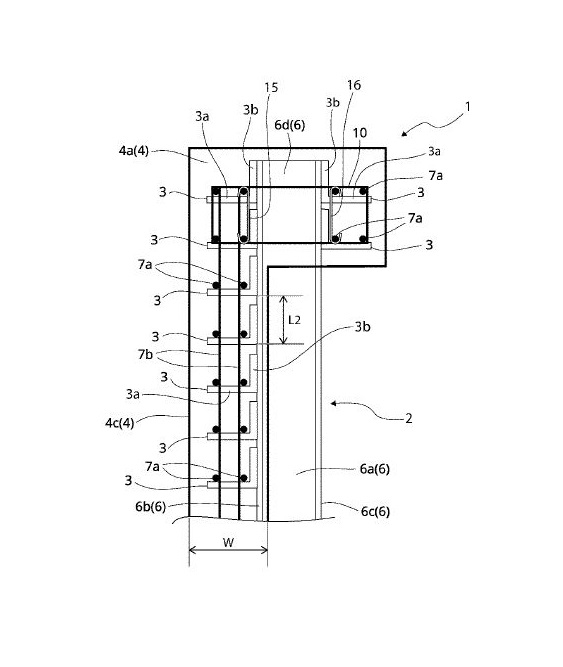

・頭部・中間部・基礎部の梁は垂直に立て込んだ親杭にH鋼を水平につなぎ 壁筋(縦筋・横筋/主筋)とあばら筋を合成、(梁構造・SRC構造)

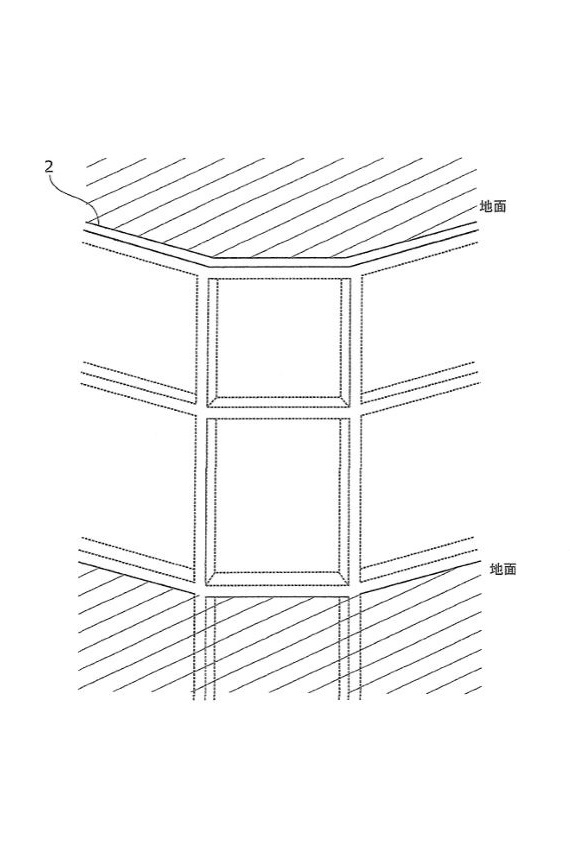

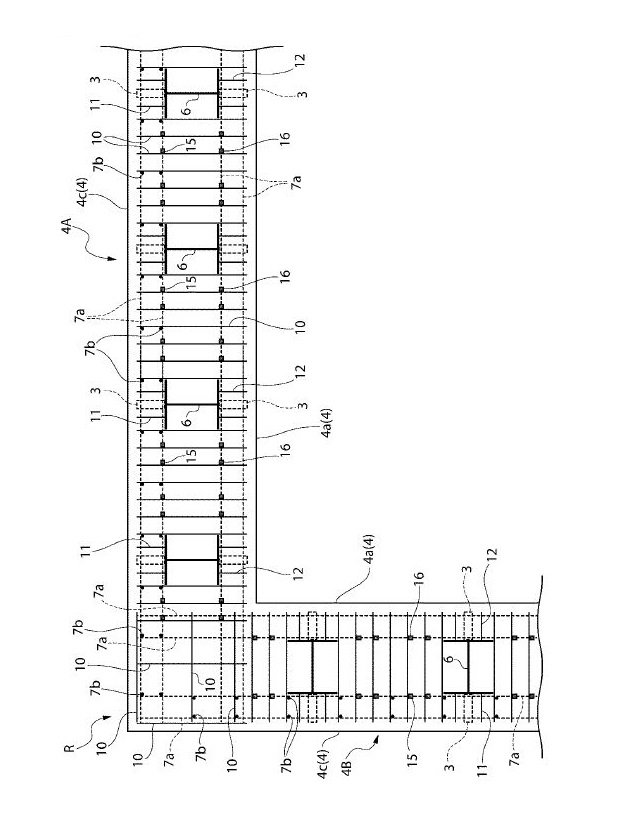

・一面ではなく、二面・三面と(立体構造)

・開口部の上に中間梁(地下駐車場・地下室など)両サイドに支柱

・基礎部の補強(せん断防止)

・擁壁の補強、控え(動圧・せん断・曲げ応力)

・頭部には落下防止棚の立上げ基礎部を連結(動圧がかからない部分)

・透水層を十分に考慮する(単粒砕石・透水シ-ト及び透水マットなどを使用)

・高さ7mまでは支柱、基礎、天端梁(鉄骨、鉄筋、あばら筋、生コンクリ-トを用いたSRC造)

・高さ7mを超える場合はSRC造の立体構造とする(控え梁)壁の動圧、せん断、歪み、沈下防止の為

・親杭(H鋼)にはCRM工法とは違い 溝形鋼、L型鋼などは使用しなくても良い(SRC構造)

・頭つなぎは支柱(H鋼)の中にフランジを設け横H構を接続 ボルト、溶接で連結(鉄骨、鉄筋、あばら筋、生コンクリ-トを用いたSRC造)

・軟弱地盤の場合 杭の長さが長くなるので、現場杭(鉄筋かごの中心にH鋼を地上分と同じ長さのH鋼を建込み生コンクリ-トを打設し締め固める(SRC構造)

・支持層が浅い場合 親杭(H鋼)支柱は支持層まで建込みを生コンクリ-トを打設し締め固める(沈下防止)

・基礎から上部は壁筋とあばら筋、親杭(H鋼)と壁を合成 支柱(SRC構造)

・頭部・中間部・基礎部の梁は垂直に立て込んだ親杭にH鋼を水平につなぎ 壁筋(縦筋・横筋/主筋)とあばら筋を合成、(梁構造・SRC構造)

・一面ではなく、二面・三面と(立体構造)

・開口部の上に中間梁(地下駐車場・地下室など)両サイドに支柱

・基礎部の補強(せん断防止)

・擁壁の補強、控え(動圧・せん断・曲げ応力)

・頭部には落下防止棚の立上げ基礎部を連結(動圧がかからない部分)

・透水層を十分に考慮する(単粒砕石・透水シ-ト及び透水マットなどを使用)

・高さ7mまでは支柱、基礎、天端梁(鉄骨、鉄筋、あばら筋、生コンクリ-トを用いたSRC造)

・高さ7mを超える場合はSRC造の立体構造とする(控え梁)壁の動圧、せん断、歪み、沈下防止の為

・親杭(H鋼)にはCRM工法とは違い 溝形鋼、L型鋼などは使用しなくても良い(SRC構造)

・頭つなぎは支柱(H鋼)の中にフランジを設け横H構を接続 ボルト、溶接で連結(鉄骨、鉄筋、あばら筋、生コンクリ-トを用いたSRC造)

<構造>

・親杭(H鋼)支柱は支持層まで建込(沈下防止)基礎まではH鋼にあばら筋を合成しセメントミルク又はコンクリートを打設し固める(SRC構造)

・基礎から上部は壁筋とあばら筋、親杭(H鋼)と壁を合成 支柱(SRC構造)

・頭部・中間部・基礎部の梁は垂直に立て込んだ親杭にH鋼を水平につなぎ、壁筋(縦筋・横筋/主筋)とあばら筋を合成、(梁構造・SRC構造)

・一面だけでなく、二面・三面と(立体構造)

・開口部の上に中間梁(地下駐車場・地下室など)両サイドに支柱

・基礎部の補強(せん断防止)

・擁壁の補強、控え(動圧・せん断・曲げ応力)

・頭部には落下防止棚の立上げ基礎部を連結(動圧がかからない部分)

・透水層を十分に考慮する(単粒砕石・透水シートなどを使用)

・高さ7mまでは支柱、基礎、天端梁(鉄骨、鉄筋、あばら筋、コンクリ−トを用いたSRC造)

・高さ7mを超える場合はSRC造の立体構造とする(控え梁)壁の動圧、せん断、歪み、沈下防止の為

・親杭(H鋼)には溝形鋼、L型鋼などは使用しなくても良い

・頭つなぎは支柱(H鋼)の中にフランジを設け横H構を接続 ボルト、溶接で連結(鉄骨、鉄筋、あばら筋、コンクリ−トを用いたSRC造)

・親杭(H鋼)支柱は支持層まで建込(沈下防止)基礎まではH鋼にあばら筋を合成しセメントミルク又はコンクリートを打設し固める(SRC構造)

・基礎から上部は壁筋とあばら筋、親杭(H鋼)と壁を合成 支柱(SRC構造)

・頭部・中間部・基礎部の梁は垂直に立て込んだ親杭にH鋼を水平につなぎ、壁筋(縦筋・横筋/主筋)とあばら筋を合成、(梁構造・SRC構造)

・一面だけでなく、二面・三面と(立体構造)

・開口部の上に中間梁(地下駐車場・地下室など)両サイドに支柱

・基礎部の補強(せん断防止)

・擁壁の補強、控え(動圧・せん断・曲げ応力)

・頭部には落下防止棚の立上げ基礎部を連結(動圧がかからない部分)

・透水層を十分に考慮する(単粒砕石・透水シートなどを使用)

・高さ7mまでは支柱、基礎、天端梁(鉄骨、鉄筋、あばら筋、コンクリ−トを用いたSRC造)

・高さ7mを超える場合はSRC造の立体構造とする(控え梁)壁の動圧、せん断、歪み、沈下防止の為

・親杭(H鋼)には溝形鋼、L型鋼などは使用しなくても良い

・頭つなぎは支柱(H鋼)の中にフランジを設け横H構を接続 ボルト、溶接で連結(鉄骨、鉄筋、あばら筋、コンクリ−トを用いたSRC造)

<特徴>

・特に長大切土法面や基礎掘削が多くなる急峻地形での道路や敷地の拡幅工事等において、切土や残土の発生を少なくできることから自然環境の保護や省力化に資する工法です。

また、地震や豪雨後の法面や道路の災害復旧工事にも対応できます。

・特に長大切土法面や基礎掘削が多くなる急峻地形での道路や敷地の拡幅工事等において、切土や残土の発生を少なくできることから自然環境の保護や省力化に資する工法です。

また、地震や豪雨後の法面や道路の災害復旧工事にも対応できます。

<特許出願番号>

特願2024-165063 擁壁

特願2024-165064 擁壁及び擁壁の築造方法

特願2024-165065 擁壁

特願2024-218381 擁壁及び擁壁の築造方法

NETIS・大臣認定 出願予定

特願2024-165063 擁壁

特願2024-165064 擁壁及び擁壁の築造方法

特願2024-165065 擁壁

特願2024-218381 擁壁及び擁壁の築造方法

NETIS・大臣認定 出願予定

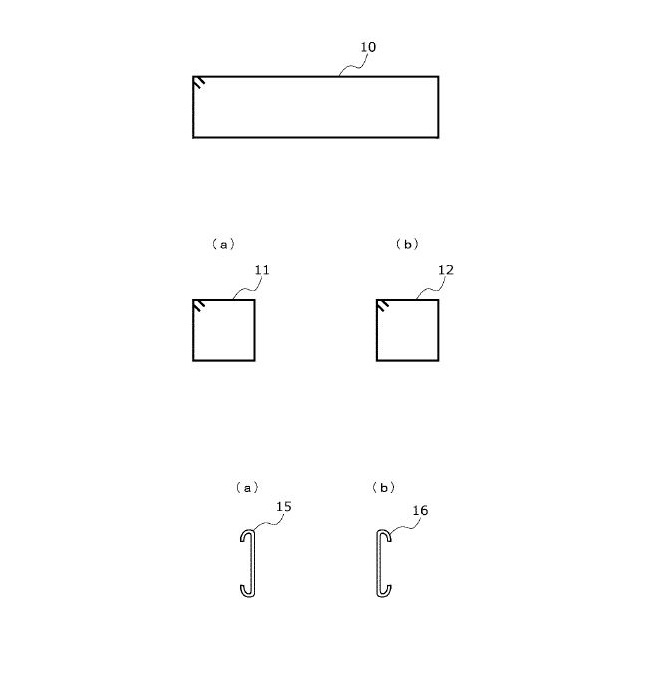

<特許申請図>

設計図面

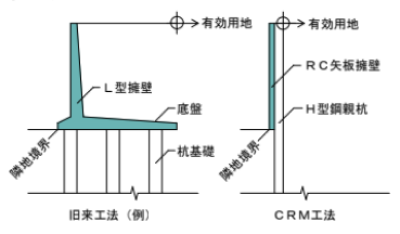

旧来の擁壁

L型擁壁(有筋)

|

重力式擁壁(無筋)

|

間地ブロック擁壁(無筋)

|

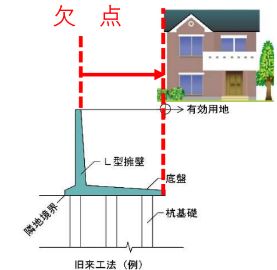

L型擁壁(有筋構造)の欠点

仮設工事・土工事・杭工事などに莫大な費用と時間がかかり、底盤の上には家が建てられません。

擁壁の強度は得られますが、土地の有効用地が減少するデメリットがあります。

さらに大型車両が出入るスぺ−スが必要です。

地盤によっては地盤改良又は杭工事が必要です。

擁壁の強度は得られますが、土地の有効用地が減少するデメリットがあります。

さらに大型車両が出入るスぺ−スが必要です。

地盤によっては地盤改良又は杭工事が必要です。

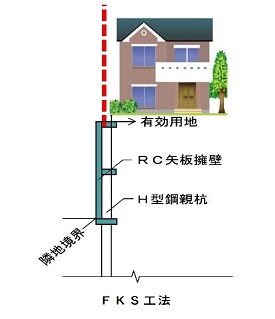

FKS工法

画期的なFKS工法(SRC構造・梁構造)の擁壁です。

工期短縮70%・コストカット65%・土地の有効性90% 擁壁の高さが7m以上築造可能。

土工事(大量の残土処理)、杭工事などが不要。

基礎・中間梁・頭つなぎと壁 梁構造・SRC構造が特徴。

立体構造・控え壁を設ける事で大きな強度が得られます。

狭い場所でも工事が可能(4t車が出入り出来れば)。

動圧・せん断・滑り・流動圧等を考慮した擁壁で材料は全てJIS規格使用・特殊な工法ではありません。

工期短縮70%・コストカット65%・土地の有効性90% 擁壁の高さが7m以上築造可能。

土工事(大量の残土処理)、杭工事などが不要。

基礎・中間梁・頭つなぎと壁 梁構造・SRC構造が特徴。

立体構造・控え壁を設ける事で大きな強度が得られます。

狭い場所でも工事が可能(4t車が出入り出来れば)。

動圧・せん断・滑り・流動圧等を考慮した擁壁で材料は全てJIS規格使用・特殊な工法ではありません。

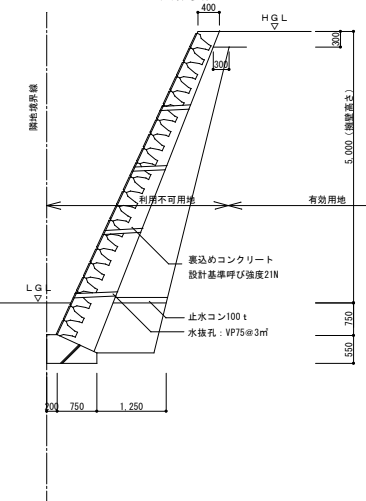

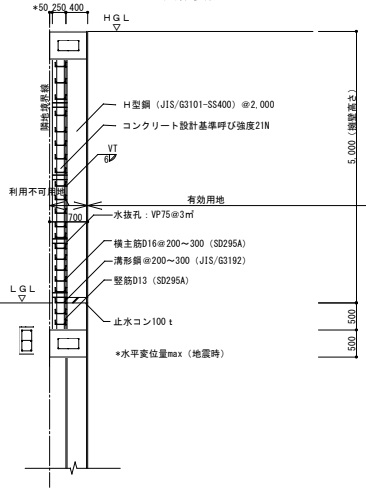

FKS工法の構造図

<特許申請図>

旧来工法とFKS工法の比較(H=5m、L=30m)

|

旧来L型擁壁

|

FKS工法

|

|

|

確認申請

|

宅地造成申請(土木課)2〜3ヶ月

|

工作物申請(建築課)1ヶ月

|

|

コスト

|

9,000万円 (残土処分含む)

|

5,000万円

|

|

工期

|

3ヶ月

|

1ヶ月

|

|

土地有効率

|

65%

|

90%

|

|

擁壁の高さ

|

5m

|

7m以上可能

|

|

強度

|

建築基準・土石流の応力無し

|

建築基準+土石流の強度

|

|

耐用年数

|

同等

|

同等

|

★擁壁の申請方法は2種類あります。①宅地造成(土木課)②工作物(建築課)

★強度において旧来の擁壁の基本は主動土圧・受動土圧・静止土圧です。

★FKS工法は流動土圧(土石流の応力)をプラスする事により土砂災害特別警戒区域地域に適応する擁壁です。

★強度において旧来の擁壁の基本は主動土圧・受動土圧・静止土圧です。

★FKS工法は流動土圧(土石流の応力)をプラスする事により土砂災害特別警戒区域地域に適応する擁壁です。

H型鋼親杭に 50mm巾の溝形鋼を上下@ 200~ 300mmで溶接し横主筋を結束し生コン打設

これによりRC矢板が受ける土圧の水平成分を完全合成された親杭に伝え支持できる

これによりRC矢板が受ける土圧の水平成分を完全合成された親杭に伝え支持できる

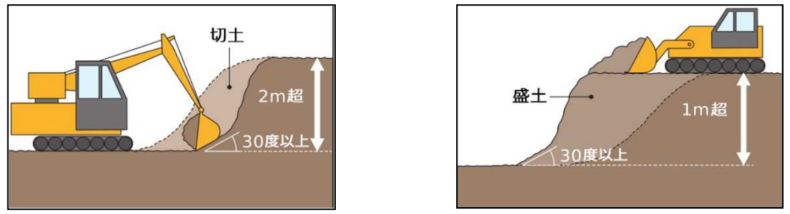

宅地造成規制法

強度の根拠資料として静止土圧・流動土圧・土石流の応力(モーメント)など国土交通省の定める検定比の算定を提出した結果、土砂災害特別警戒地域に適用する擁壁と認められました。

旧来の擁壁(L型擁壁等)は土石流の強度計算を考慮していないので、土砂災害特別警戒地域での擁壁には

適用外です。

旧来の擁壁(L型擁壁等)は土石流の強度計算を考慮していないので、土砂災害特別警戒地域での擁壁には

適用外です。

宅地造成とは2m以上の切土、1m以上の盛土する場合は必ず都道府県知事等(*市町村の⻑)の許可が必要になります。その際 きわに擁壁の設置が義務付けられます。

ブロック塀

|

石積み壁

|

大谷石壁

|

建築基準法に満たした強度のある擁壁に作り直してもらう為、

①防災対策工事助成金制度が設けられました

日本は地震大国です。また最近では線状降水帯、ゲリラ豪雨、台風などの大雨による地盤の緩みで今現在土砂

崩壊が多く発生しています。土砂災害特別警戒区域は常に危険と隣り合わせです。

②土砂災害特別警戒地域内家屋助成金制度が設けられました。

①防災対策工事助成金制度が設けられました

日本は地震大国です。また最近では線状降水帯、ゲリラ豪雨、台風などの大雨による地盤の緩みで今現在土砂

崩壊が多く発生しています。土砂災害特別警戒区域は常に危険と隣り合わせです。

②土砂災害特別警戒地域内家屋助成金制度が設けられました。

日本は地震大国

また最近では線状降水帯・ゲリラ豪雨・台風などの大雨による地盤の緩みで土砂崩壊が多く発生しています。

2021年熱海市伊豆山で土石流災害が発生し、死亡事故に繋がる大災害がありました。

このような土砂災害特別警戒区域は常に危険と隣り合わせです。

②土砂災害特別警戒地域内家屋助成金制度が設けられました

2021年熱海市伊豆山で土石流災害が発生し、死亡事故に繋がる大災害がありました。

このような土砂災害特別警戒区域は常に危険と隣り合わせです。

②土砂災害特別警戒地域内家屋助成金制度が設けられました

土石流の応力に対応する擁壁

全国で土砂災害警戒区域(イエロ−ゾ−ン)は67万区域、土砂災害特別警戒地域(レッドゾ−ン)は57万区域もあります。

つい最近横浜市中区で土砂崩れが発生しました。

この場所は土砂災害特別警戒地域(レッドゾ−ン)に指定されていた区域でした。

この壁は、現在の建築基準に満たしていない強度の無い大谷石壁です。

★土砂災害特別警戒地域を解消する土石流の応力に対応出来る擁壁はFKS工法しかありません。

L型擁壁・間地ブロック擁壁に変わる新工法の擁壁(FKS工法)です。

つい最近横浜市中区で土砂崩れが発生しました。

この場所は土砂災害特別警戒地域(レッドゾ−ン)に指定されていた区域でした。

この壁は、現在の建築基準に満たしていない強度の無い大谷石壁です。

★土砂災害特別警戒地域を解消する土石流の応力に対応出来る擁壁はFKS工法しかありません。

L型擁壁・間地ブロック擁壁に変わる新工法の擁壁(FKS工法)です。

8.NETIS・大臣認定

NETISとは国土交通省に新技術の提供・登録する事です。

最大のメリットは地方知事体が行う事です。

公共工事全般にこの工法が積極的に利用され、登録された技術は各都道府県に一⻫に通達されます。

大臣認定とは全ての構造方法でこの工法が認定される事です。

大臣認定、2025年度中に申請予定です。

最大のメリットは地方知事体が行う事です。

公共工事全般にこの工法が積極的に利用され、登録された技術は各都道府県に一⻫に通達されます。

大臣認定とは全ての構造方法でこの工法が認定される事です。

大臣認定、2025年度中に申請予定です。

特徴

・コスト(旧来工法との比較) 60%以上削減

・工期 (旧来工法との比較) 60%以上削減

・底盤不要となり有効用地効率 85%以上

・在来資材及び技術使用率 100%

・建築基準法に準拠し工作物として確認申請可

・擁壁高さ6m以上まで築造可能

・リブ材によりRC矢板と親杭を完全合成し旧来工法と同等の強度、耐用年数を実現

・工期 (旧来工法との比較) 60%以上削減

・底盤不要となり有効用地効率 85%以上

・在来資材及び技術使用率 100%

・建築基準法に準拠し工作物として確認申請可

・擁壁高さ6m以上まで築造可能

・リブ材によりRC矢板と親杭を完全合成し旧来工法と同等の強度、耐用年数を実現

工法の優位性

|

・メリット

|

・デメリット

|

|

|

旧来の工法 L型

|

確立されて長く信頼度が高い

特殊な資材、工具を必要としない |

コストと工期がかかる

我国の地質ではほとんど杭が必要となる 用地効率が低く狭小地では築造不可能 原則5m以上の高さでは対応できない |

|

・メリット

|

・デメリット

|

|

|

第二世代の工法 PCa

|

PCa版と親杭により用地効率は上がる

旧来工法よりコストが押さえられる |

施工空地が必要で狭小地では築造不可能

PCa版の製作期間に工期が左右される 土木基準に準拠しており構造審査が難しい 金物支持の為、FEM解析を要求される 金物が腐食により抜け落ちる可能性がある 親杭の建込精度がかなり要求される 高さ2m以上の施工実績がない |

|

・メリット

|

・デメリット

|

|

|

新世代の工法

|

コスト、工期共に圧縮できる

旧来工法よりコストが押さえられる 実質工期は巾 15m高さ 6mで1か月 用地効率が非常に高い 狭小地でも築造可能 建基法等に準拠し構造審査が早い 完全合成される為、FEM解析不要 特殊な資材、工具を必要としない 高さ6mまで対応可能 |

なし

|

工法の概要

|

用途

|

準拠

|

|

高さ2m~6m以下の土留め

または防護壁・防潮堤 内圧がかかる貯蔵施設 |

建築基準法・施行令・告示 1113号

各自治体が定める安全条例第3節 各構造計算基準(許容応力度) |

|

許認可

|

試験及び検査

|

|

工作物確認申請

区分 06350 自治体建築審査課または民間検査機関 |

ミルシート及び搬入状況確認

打撃曲げ及び浸透探傷試験 配筋自主検査及び完了検査 |

|

建機及び工具

|

資材

|

|

セメントミルク注入締固め工法用重機

付帯するプラント及び電源設備 バックホー大小2機 溶接機材 シャーレンチ・レーザー測量器 |

鉄筋・生コン・型枠・ベントナイト

プレカットした溝形鋼 H型鋼・トルシア型高力ボルト 溶接資材 定規用鋼材 |

築造手順

1.重機(アボロン等)を組立て定規用鋼材を正確に測量しながら設置する

2.アースオーガーで定規に合わせ削孔しセメントミルクを注入しながら抜く

3.H型鋼を継ぐ場合はガセットプレートを仮留めしてから吊り込む

4.H型鋼を建込み、仮置きし上段のH型鋼をガセットプレートに差し込む

5.トルシア型高力ボルトを締付けシャーレンチでねじ切り締付けトルクを一定にする

6.指定の深度まで根入れし測量器により微調整しながら建て込む

7.全ての親杭を建込んだら溝形鋼(合成リブ材)を全周溶接する

8.打撃試験等の合格を確認したら仮設足場を設置し配筋する

9.自主検査後、型枠を設置し中側と外側からバイブレーターをかけ生コンを打設する

10.1週間で設計強度が出るので脱型し仮設足場をバラす

11.背面土側を盛る又は裏込土を入る時はベントナイトを混ぜた改良土を用い転圧する

12.完了検査をもって終了

2.アースオーガーで定規に合わせ削孔しセメントミルクを注入しながら抜く

3.H型鋼を継ぐ場合はガセットプレートを仮留めしてから吊り込む

4.H型鋼を建込み、仮置きし上段のH型鋼をガセットプレートに差し込む

5.トルシア型高力ボルトを締付けシャーレンチでねじ切り締付けトルクを一定にする

6.指定の深度まで根入れし測量器により微調整しながら建て込む

7.全ての親杭を建込んだら溝形鋼(合成リブ材)を全周溶接する

8.打撃試験等の合格を確認したら仮設足場を設置し配筋する

9.自主検査後、型枠を設置し中側と外側からバイブレーターをかけ生コンを打設する

10.1週間で設計強度が出るので脱型し仮設足場をバラす

11.背面土側を盛る又は裏込土を入る時はベントナイトを混ぜた改良土を用い転圧する

12.完了検査をもって終了

|

従来技術(間知石積み)

|

申請技術(親杭RC矢板擁壁)

|

|

技術概要

間知石、裏込めコンを一列ずつ積上げる工法である 背面土に仮設矢板を入れながら根切りし、砂利層、 |

技術概要

H型鋼親杭とRC矢板で構成される土留工法である 親杭に予め50mm巾に切断した溝形鋼を溶接した上で 配筋しコンクリートを打設、親杭と矢板を合成する |

|

|

|

適用範囲

土木工事における土留め |

適用範囲

土木工事における土留め、防護壁 |

|

経済性

材料コスト自体も高いが人件費が圧倒的に高い また、工事費自体のコストだけでなく 用地効率の経済性が著しくが損なわれている |

経済性

施工要員は常に数名で賄え人件費がかからない また用地効率については圧倒的な経済性を発揮する 更に、工期も3/1以下に短縮され低コストに貢献する |

|

施工性

重石を人力で積み上げる事が多く担手が不足している また、一列ずつ積み上げてはコンクリートを流し込む という非常に効率が悪く工期がかかる施工性といえる 更に丁張りという石の突合せが手作業で効率が悪い |

施工性

敷鉄板(重機下のみ)→ プレボーリング、セメントミルク注入、H型鋼建込→ 溝形鋼溶接→足場→擁壁配筋→擁壁型枠→ コンクリート打設→脱型(完了) 最小限の人員で施工可能であり重労働から解放される |

|

品質、安全性、施工性、環境負荷については同等

|

|

BXI Builingual System started translating.

BXI Builingual System started translating.

044-911-7925

044-911-7925